Había una vez una familia de tres osos, que vivían juntos en una casa en el bosque. Uno era un oso pequeñito, el hijo; otro era de tamaño mediano, mamá oso; y el tercero era un oso enorme, papá oso.

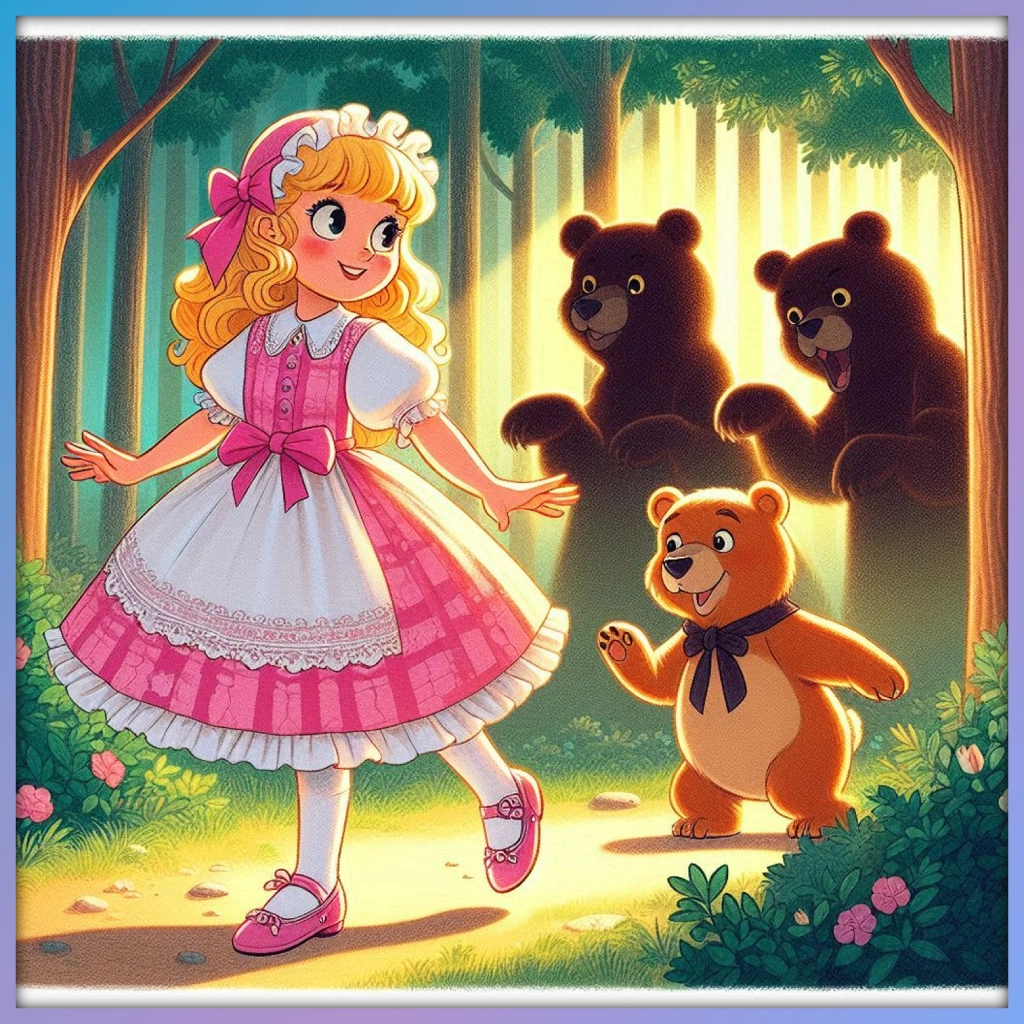

Un día, después de preparar su avena para el desayuno, salieron al bosque a dar un paseo en lo que su comida se enfriaba. Mientras caminaban, una temeraria y curiosa niñita, entró en la casa sin permiso. Esta niñita tenía rizos dorados que caían por su espalda hasta su cintura, y todos la llamaban Ricitos de Oro.

Ricitos de Oro, ignorando los consejos de su mamá sobre no tocar las pertenencias de otros sin su permiso, entró en la casa, que era tan bonita como una casa de juguete.

Primero probó la avena del oso enorme:

—¡Ay, mi lengua! —soltó un alarido la niña, pues estaba demasiado caliente para ella.

Luego probó la avena del oso mediano, pero no le gustó:

—Uf… ¡Está muy fría! —protestó la niña.

Después, fue y probó la avena del osito pequeño:

—Mmm… ¡Qué rica está!

Esta no estaba ni muy caliente ni muy fría, sino templadita, y le gustó tanto que se la comió toda. Ricitos de Oro, muy llena y contenta, no puedo evitar sentir mucho sueño después de tan buen desayuno, y pensó que sería buena idea buscar un lugar para tomar una corta siesta. Subió al dormitorio y se acostó primero en la cama del oso enorme:

—¡Achú! —era muy dura y tenía tanto pelo que Ricitos de Oro no paraba de estornudar.

Luego se pasó a la cama del oso mediano, pero era demasiado blanda y se hundía tanto en el colchón que apenas podía respirar.

Finalmente, probó con la cama del osito pequeño y esa estaba perfecta. Era la cama más cómoda del mundo. Así que se arropó con una frazada muy felpuda y se quedó profundamente dormida.

En ese momento, los tres osos pensaron que su comida ya había reposado lo suficiente, y decidieron que era momento de regresar a casa para desayunar.

—¡Eh!, ¡alguien ha probado mi avena! —gritó papá oso, con un enorme vozarrón.

—¡Ay!, ¡alguien ha probado mi avena! —dijo mamá oso, con un mediano rugido.

—¡Uy!, ¡alguien se ha comida mi avena! ¡Y no me ha dejado nada! —exclamó el pequeño oso, con un pequeño bramido.

Los tres osos, escandalizados, se apresuraron a subir a sus dormitorios, para entender qué estaba pasando:

—¡Eh!, ¡alguien se acostó en mi cama! —gritó papá oso, con un enorme vozarrón.

—¡Ay!, ¡alguien se acostó en mi cama! —dijo mamá oso, con un mediano rugido.

—¡Uy!, ¡alguien se acostó en mi cama! ¡Y todavía está ahí! —exclamó el pequeño oso, con un pequeño bramido.

Todo el alboroto despertó de golpe a Ricitos de Oro, que se asustó tanto, que su piel se puso blanca como la blanca y amarilla como el oro. De un salto corrió a las escaleras y salió de la casa, al mismo tiempo que los osos, después de salir de su asombro, la perseguían frenéticos por encontrar su casa invadida. La niña corrió tanto y sin fijarse, que tropezó y a un estanque fangoso de cabeza cayó.

Los osos pasaron tan rápidos y furiosos que no notaron a Ricitos de Oro toda cubierta de fango.

—¡Qué alivio! ¡Estoy viva de milagro! —suspiró cuando vio que el peligro había pasado.

Cuando llegó a su casa, muy arrepentida, y le contó a su mamá todo lo que había pasado. La recibió con mucho amor, besos y abrazos, ¡y también la castigó! Porque ya le había enseñado muchas veces que ver y no tocar se llama respetar.

Cuento de Charles Perrault, «Histoires ou contes du temps passé» (Cuentos de Hadas de Perrault). 1697.